教你炒股票105(课后47)

新鲜七律一首给吾国与吾民:晚望

2008-06-10-22:23:19

正文

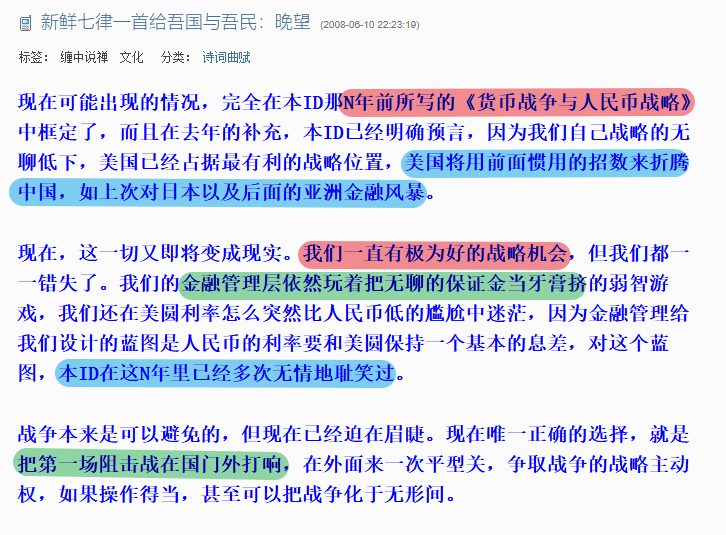

现在可能出现的情况,完全在本ID那N年前所写的《货币战争与人民币战略》中框定了,而且在去年的补充,本ID已经明确预言,因为我们自己战略的无聊低下,美国已经占据最有利的战略位置,美国将用前面惯用的招数来折腾中国,如上次对日本以及后面的亚洲金融风暴。

现在,这一切又即将变成现实。我们一直有极为好的战略机会,但我们都一一错失了。我们的金融管理层依然玩着把无聊的保证金当牙膏挤的弱智游戏,我们还在美圆利率怎么突然比人民币低的尴尬中迷茫,因为金融管理给我们设计的蓝图是人民币的利率要和美圆保持一个基本的息差,对这个蓝图,本ID在这N年里已经多次无情地耻笑过。

战争本来是可以避免的,但现在已经迫在眉睫。现在唯一正确的选择,就是把第一场阻击战在国门外打响,在外面来一次平型关,争取战争的战略主动权,如果操作得当,甚至可以把战争化于无形间。

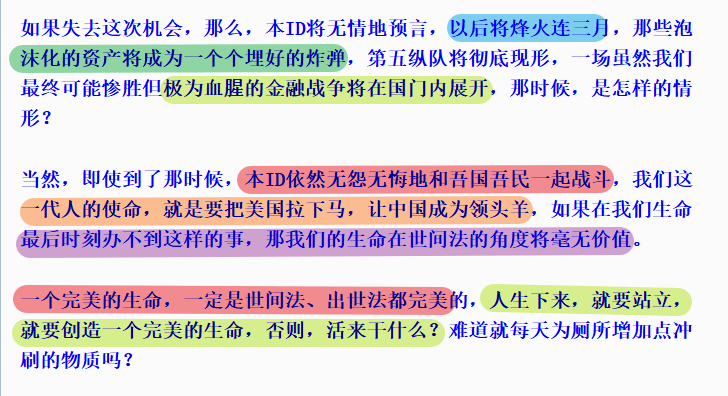

如果失去这次机会,那么,本ID将无情地预言,以后将烽火连三月,那些泡沫化的资产将成为一个个埋好的炸弹,第五纵队将彻底现形,一场虽然我们最终可能惨胜但极为血腥的金融战争将在国门内展开,那时候,是怎样的情形?

当然,即使到了那时候,本ID依然无怨无悔地和吾国吾民一起战斗,我们这一代人的使命,就是要把美国拉下马,让中国成为领头羊,如果在我们生命最后时刻办不到这样的事,那我们的生命在世间法的角度将毫无价值。

一个完美的生命,一定是世间法、出世法都完美的,人生下来,就要站立,就要创造一个完美的生命,否则,活来干什么?难道就每天为厕所增加点冲刷的物质吗?

以上「战略性」内容,DS解读如下:

一、核心论点解读

1.对美国战略意图与手段的预判

作者认为美国将运用历史上对日本(广场协议后经济停滞)和亚洲国家(1997年亚洲金融危机)的金融战策略来针对中国。这符合历史上霸权国家维护自身地位、转移内部危机(如2008年次贷危机前兆)的惯常逻辑。

美国凭借美元霸权、金融市场的深度和规则制定权,确实拥有发起金融攻势的“有利战略位置”。作者点明了美国可能通过汇率、利率、资本流动、金融衍生品等工具进行攻击。

作者警示中国正面临系统性金融风险,美国并非善意伙伴,其政策核心是自身利益。这种预警对中国维护金融安全具有现实意义。

2.对中国金融战略与管理的尖锐批评

2.1“错失战略机会”:

作者认为中国在崛起过程中,本可利用自身增长势头和外汇储备优势,在金融开放、人民币国际化、国际金融规则参与等方面,采取更主动、更具前瞻性的战略(如更早推动国际货币体系改革、建立区域性金融安全网),但未能把握。这符合“机遇窗口期”稍纵即逝的规律。

2.2“保证金当牙膏挤的弱智游戏”:

这是对当时中国金融监管(如针对股市、房市过热)主要依赖行政性、微观调控手段(如调整存款准备金率、印花税等)的批评。作者认为这些措施反应滞后、效果有限、缺乏系统性,未能有效管理预期和化解深层次风险。这触及了监管体系成熟度、市场化程度不足的问题。

2.3“人民币利率与美元息差蓝图”的批判:

作者强烈反对当时中国央行可能存在的、机械维持人民币与美元一定利差的政策思路。其核心逻辑在于:

2.3.1经济基本面差异:

中美处于不同发展阶段(中国高速增长+通胀压力vs美国成熟经济+潜在危机),货币政策目标(中国需控通胀防过热vs美国需防衰退)理应不同,强行挂钩利差,等于将中国货币政策自主权部分让渡给美联储。

2.3.2套利资本冲击:

人为维持利差会吸引大量“热钱”流入套利(尤其在人民币升值预期下),加剧国内流动性过剩、推高资产泡沫,为未来金融动荡埋下隐患。这正是后来中国面临的重要挑战之一。作者预见到了这一机制。

批评直指当时金融管理存在的战略短视、工具落后、自主性受限等核心问题,认为这严重损害了中国在即将到来的金融博弈中的主动权和国家金融安全。

3.应对策略:“境外阻击战”(平型关)

3.1“战争可以避免/迫在眉睫”

作者认为冲突虽由美方战略决定,但中方并非完全被动。若采取正确战略,仍有化解或主导局面的机会(“化于无形”),否则冲突将不可避免且升级(“烽火连三月”)。

3.2“把第一场阻击战在国门外打响”

这是核心战略建议。其内涵应是:

3.2.1主动出击,御敌于外:

在危机全面冲击国内金融市场之前,在国际金融市场(如离岸市场、大宗商品市场、汇率市场)或通过国际协调机制(如G20、IMF改革诉求),进行积极干预和博弈。

3.2.2争取战略主动权:

通过主动行动,打乱对手部署,掌握节奏,避免陷入被动防御。“平型关”寓意:强调这是一场精心策划、以弱胜强(相对美国金融霸权而言)、提振士气的关键性防御战役,目标是挫敌锐气,扭转战略态势。

这可能包括:更灵活主动的人民币汇率政策(打破单边升值预期)、加强跨境资本流动管理(筑防火墙)、积极运用外汇储备进行战略性投资/稳定市场、推动区域金融合作(如清迈倡议多边化)、在国际舞台更强势地主张自身金融利益和改革诉求。

此策略核心在于变被动为主动,将风险隔离或化解在国境之外,最大限度保护国内经济金融稳定,符合“御敌于国门之外”的国防安全思想在金融领域的运用。

4.对失败后果的警告(“烽火连三月”):

4.1“泡沫化资产成为炸弹”:

若未能有效管控外部冲击和内部泡沫(尤其房地产、股市),资产价格暴跌将引发系统性金融危机,银行坏账激增,企业倒闭,失业上升。这符合资产泡沫破灭引发金融危机的普遍规律。

4.2“第五纵队彻底现形”:

指在危机中,被外部势力利用或自身利益与外部绑定、可能损害国家金融安全的内部力量(如过度投机者、违规资本中介、部分立场有问题的精英)。危机会放大这种内部风险。

4.3“惨胜但极为血腥”:

即使最终能稳住局面(依靠强大的国家能力、外汇储备、实体经济韧性),过程也将付出巨大经济和社会代价(财富蒸发、企业破产、失业、社会矛盾加剧)。这符合大规模金融危机的破坏性特征。

警示最高决策层,金融战失败后果极其严重,远超经济领域,威胁社会稳定和国家总体安全。

5.立场与信念宣言:

作者表达了坚定的民族立场(“无怨无悔地和吾国吾民一起战斗”)和宏大的历史使命感(“把美国拉下马,让中国成为领头羊”)。这反映了当时中国部分精英群体,对国家崛起前景的强烈渴望,和对美国霸权的挑战意识。其关于“完美生命”的论述,带有强烈的理想主义和使命感色彩,意在激励行动。

二、历史审视(2008年后至今)

1.预判的部分准确性:

美国确实在次贷危机后实施了多轮量化宽松(QE),客观上导致大量“热钱”涌入新兴市场(包括中国),加剧了中国的流动性过剩和资产(尤其房地产)泡沫压力。

中国在2008年后,确实经历了金融风险的累积(地方债、影子银行、房地产泡沫),并在后期(如2015年股灾、2018年去杠杆、2020年后房企债务危机)付出了相当的调整代价。

中美金融博弈持续深化,从汇率争端、市场准入、中概股监管到科技金融竞争、国际金融体系改革之争,范围远超2008年。美国对中国的金融遏制意图日益明显。

2.中国应对的得与失(对比作者建议):

2.1“境外阻击战”的实践

-得:

中国在危机后,显著加强了宏观审慎管理,建立了更完善的跨境资本流动监测和调控体系(防火墙)。积极推动人民币国际化(跨境贸易结算、货币互换、离岸中心建设),尽管非坦途,但提升了国际影响力。

利用外汇储备进行战略性投资(虽有效益争议)。深度参与G20等国际协调,推动IMF份额改革(虽未完全如愿)。在特定时期(如2015年汇改后)央行在离岸市场进行了有力的汇率干预。

-失/挑战:

人民币国际化进程仍面临美元霸权、资本账户开放度等瓶颈。在国际金融规则制定中,中国的影响力仍与美国有差距。对某些外部金融冲击(如QE引发的热钱)的源头治理能力有限。国内金融风险防范化解任务依然艰巨。

2.2金融管理演进:

-得:

货币政策框架逐步从数量型向价格型转变,利率市场化改革取得重大进展(LPR改革),对美元政策的依赖度显著降低,货币政策自主性增强。金融监管体系经历重大改革(“一行两会”到金融监管总局),系统性风险防范意识提升。对资产泡沫(尤其房地产)的调控持续进行。

-失/挑战:

改革过程中也伴随阵痛(如2015年股灾暴露监管协调问题,2018年去杠杆引发信用紧缩)。房地产作为经济“灰犀牛”风险仍需长期化解。金融科技等新业态带来新的监管挑战。

3.核心结论(立足当下,面向未来)

3.1作者预警的价值

该文本在2008年具有强烈的警示性和前瞻性。它精准地预见了美国转嫁危机、中国面临外部金融冲击的风险,并犀利地指出了当时中国金融战略和管理中存在的关键短板(自主性不足、工具落后、战略被动)。

其提出的“境外阻击战”思想,强调主动防御、争取战略主动权、隔离风险,即使在今天看来,对于中国维护金融安全和参与国际金融博弈,仍具有重要的战略参考价值。

3.2历史实践的复杂性

中国后续的应对,并非完全遵循该文本的激进路线,而是采取了更为渐进、务实、多维度的策略。在维护金融稳定、推动改革、参与国际博弈方面取得了显著成效(如避免了系统性金融危机、提升了国际金融话语权),但也面临着持续的挑战(如内部风险化解、突破外部遏制)。实践证明,金融博弈是长期、复杂的系统工程,没有一蹴而就的简单方案。

4.未来中国仍需

4.1坚持金融改革与开放

深化利率、汇率市场化改革,完善多层次资本市场,在风险可控前提下,稳步推进资本项目开放和人民币国际化。

4.2强化金融安全能力

完善宏观审慎管理体系,筑牢金融风险“防火墙”,提升对跨境资本异常流动、外部金融冲击的监测预警和应对能力。

4.3提升国际金融话语权与规则塑造力

积极参与全球金融治理体系改革(如IMF、BIS),推动构建更加公平合理的国际货币金融秩序。利用双边、多边平台(如金砖机制、一带一路金融合作)拓展合作空间。

4.4平衡好发展与安全

在推动金融支持实体经济高质量发展的同时,时刻警惕并有效化解内部金融风险(房地产、地方债务、中小金融机构等)。

4.5保持战略定力与清醒认知

深刻认识中美金融博弈的长期性、复杂性,避免战略冒进,也避免战略被动。对美国金融遏制策略,保持高度警惕,并做好充分预案。

总结:

该2008年文本,是一位具有深刻洞察力和强烈忧患意识的分析者,对当时中美金融博弈态势,发出的振聋发聩的预警。

它准确预见了风险来源和可能的严重后果,并提出了富有战略眼光的“境外阻击战”构想。

尽管中国后续的应对路径和效果,与作者的设想不尽相同,但其核心思想——维护金融主权、争取战略主动、防范化解重大风险——对于中国在复杂多变的国际金融环境中实现国家利益最大化,至今仍具有重要的启示意义。

中国在取得显著成就的同时,仍需在金融改革、风险防范和国际博弈中保持战略清醒与定力,方能行稳致远。

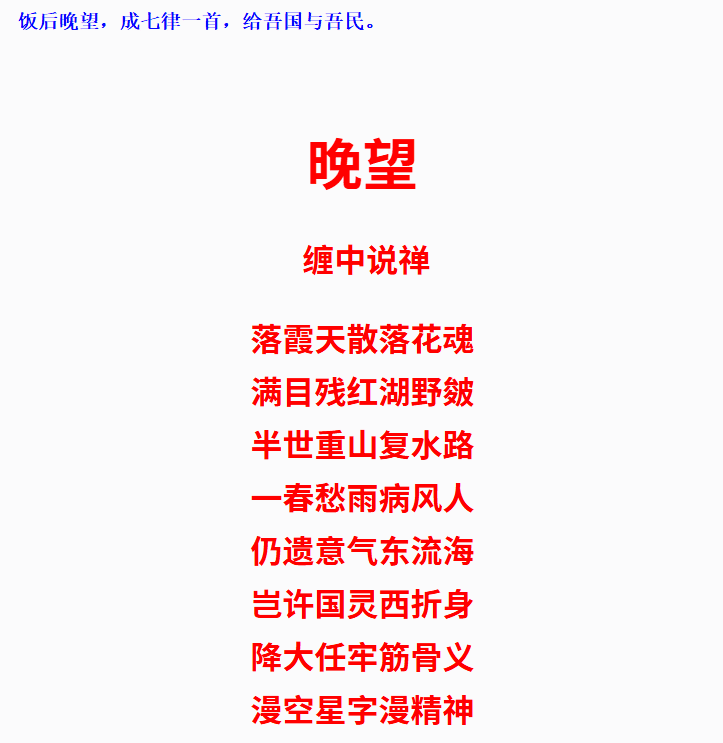

饭后晚望,成七律一首,给吾国与吾民。

晚望

缠中说禅

落霞天散落花魂

满目残红湖野皴

半世重山复水路

一春愁雨病风人

仍遗意气东流海

岂许国灵西折身

降大任牢筋骨义

漫空星字漫精神

DS鉴赏如下:

1.落霞天散落花魂

开篇即展现一幅凄美壮阔的暮色图。“落霞”与“落花”并举,“天”与“魂”呼应。“散”字既描摹晚霞铺满天际的动态,又暗示落花随风飘零、无所归依的状态。“花魂”拟人,赋予凋零之花以灵性,其飘散于晚霞之中,更显生命陨落的悲凉与天地苍茫的永恒感。色彩绚烂(霞)与生命消逝(花魂)形成强烈对比。

2.满目残红湖野皴(cūn)

承上句,视线由天空转向大地。“满目”强调视野所及皆是萧瑟。“残红”指代凋零的花瓣或晚霞映照下的景物余晖,是衰败的具象。“湖野皴”是精妙比喻。“皴”(cūn)本是中国画技法,用干笔侧锋表现山石、树干的纹理和明暗。此处形容湖面与荒野在暮色和残红映衬下,如同被画笔皴擦过一般,呈现出粗砺、苍老、褶皱纵横的肌理感,强化了荒凉、破败的视觉冲击与内心的沧桑感。

3.半世重山复水路

由景及人,转入人生回顾。“半世”点明人生已过大半。“重山复水”化用陆游《游山西村》“山重水复疑无路”意象,极言人生道路的曲折艰险、阻碍重重。此句凝练概括了诗人半生漂泊、历经坎坷的境遇,饱含跋涉的艰辛与岁月的沉重感。

4.一春愁雨病风人

紧承上句,具体描绘当下身心状态。“一春”点明时间,也暗喻短暂或特定的困厄时期。“愁雨病风”是拟人化也是环境象征:连绵的愁绪如雨侵蚀,无常的打击似风摧残。“病风人”三字尤为沉痛,直指诗人自身在风雨(喻人生磨难)侵袭下,身心俱疲、病弱不堪的状态。此句将自然气候与人生境遇、生理病痛与心理愁苦高度融合。

5.仍遗意气东流海

笔锋陡转,展现不屈意志。“仍遗”表明尽管历经磨难,壮志未泯。“意气”指豪情壮志、精神气概。“东流海”化用“百川东到海”的自然现象,比喻自己的志向如百川归海般坚定不移、奔涌不息。此句在沉郁中迸发力量,显示诗人内心的坚韧与理想的执着。

6.岂许国灵西折身

直抒胸臆,表明崇高气节。“岂许”是强烈的反问与决绝的否定。“国灵”可指国家之精神、民族之魂魄,亦可理解为诗人以国家精神自况。“西折身”暗含典故。“西”在中国文化中常与“日落”、“衰败”关联(如“日薄西山”),“折身”指屈服、倒下。

此句铿锵有力地宣告:绝不允许代表国家精神(或自身信念)在困厄(西)中屈服折腰!典故运用深化了爱国情怀与坚贞气节。

7.降大任牢筋骨义

明引典故,砥砺自我。“降大任”直接引用《孟子·告子下》:“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨……”。“牢筋骨义”是活用典故:“牢”为使动,使筋骨强健;“义”指道义、责任。

此句意为:上天降下重大责任(于斯人),正是要通过磨炼使其筋骨强健、意志坚定,以担当道义。诗人以此古训激励自己,视磨难为成就大业的必经考验。

8.漫空星字漫精神

意象升华,境界开阔。“漫空”描绘浩瀚无垠的夜空。“星字”可双关:一解为繁星如文字般布满苍穹,喻示宇宙的启示或命运的书写;二解为星辰本身如同璀璨的文字,象征着永恒的精神与理想。

“漫精神”指诗人的精神意志如同星光般弥漫、充盈于整个夜空。此句将个人精神与宇宙星辰相融,在经历磨砺后达到一种超脱而崇高的精神境界,充满磅礴的宇宙意识和坚定的生命力量。

总结:

这首《晚望》以苍茫暮景起兴,回顾半生坎坷与身心创痛,继而笔力千钧地抒写不屈的意志、崇高的气节和坚定的信念。诗中巧妙化用典故(“重山复水”、“降大任”),活用画语(“皴”),并创造雄浑意象(“东流海”、“星字”、“漫精神”),在沉郁顿挫中展现磅礴的精神力量。

提示

根据微信最新推送规则,

请点“ 赞 ”或“ 在看 ”, 并标“ 星标 ”,

以便及时收到新内容通知……

不然,订阅首页很可能会看不到……

共成长

- 私享群

-缠论AI小助手

公益