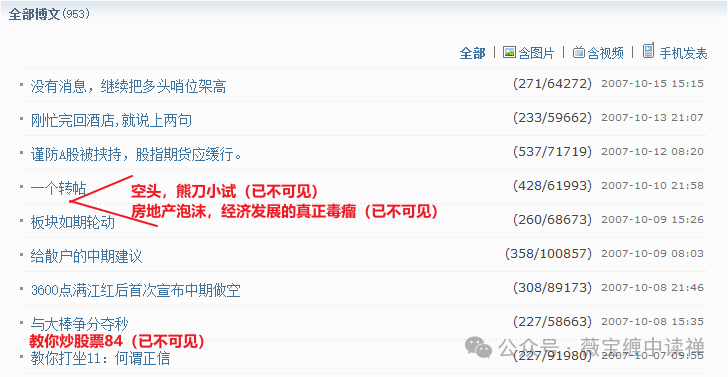

一个转帖

发表时间:2007-10-10-21:58:41

分类:时政经济(缠中说禅经济学)

类型:博文

坐标:教你炒股票84(课后7)

正文

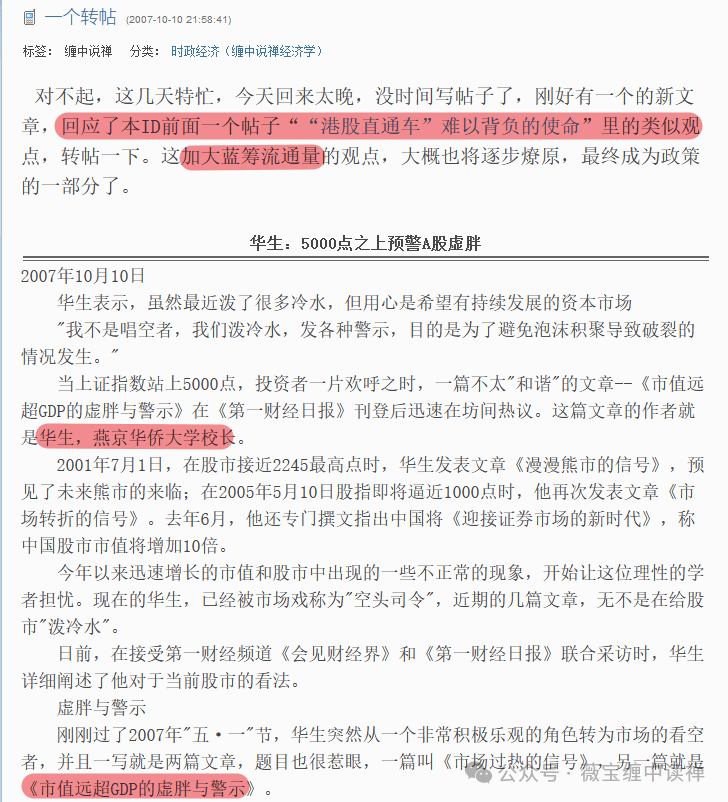

对不起,这几天特忙,今天回来太晚,没时间写帖子了,刚好有一个的新文章,回应了本ID前面一个帖子““港股直通车”难以背负的使命”里的类似观点,转帖一下。这加大蓝筹流通量的观点,大概也将逐步燎原,最终成为政策的一部分了。

缠师博文的细读笔记见下方:

【薇宝缠论细读】教你炒股票81(课后10),“港股直通车”难以背负的使命

华生,难得缠师认可的学者,

作协主席铁凝的老公……

华生表示,虽然最近泼了很多冷水,但用心是希望有持续发展的资本市场"我不是唱空者,我们泼冷水,发各种警示,目的是为了避免泡沫积聚导致破裂的情况发生。"当上证指数站上5000点,投资者一片欢呼之时,一篇不太"和谐"的文章--《市值远超GDP的虚胖与警示》在《第一财经日报》刊登后迅速在坊间热议。这篇文章的作者就是华生,燕京华侨大学校长。

找到当时此文的网页版:

全文附在文末……

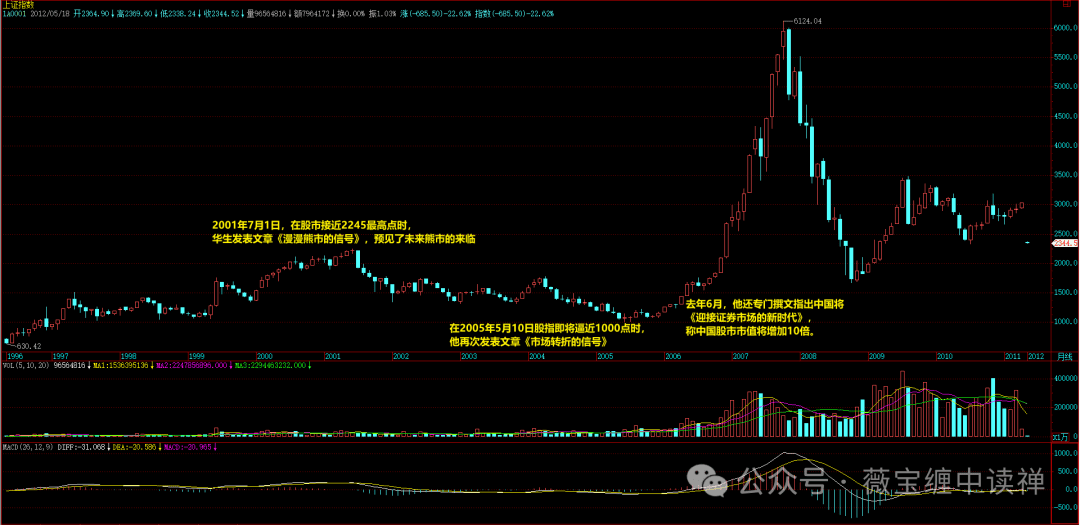

2001年7月1日,在股市接近2245最高点时,华生发表文章《漫漫熊市的信号》,预见了未来熊市的来临;在2005年5月10日股指即将逼近1000点时,他再次发表文章《市场转折的信号》。去年6月,他还专门撰文指出中国将《迎接证券市场的新时代》,称中国股市市值将增加10倍。

知道缠师为什么认可华生了,

他的几次“预测”,都很精准……

今年以来迅速增长的市值和股市中出现的一些不正常的现象,开始让这位理性的学者担忧。现在的华生,已经被市场戏称为"空头司令",近期的几篇文章,无不是在给股市"泼冷水"。日前,在接受第一财经频道《会见财经界》和《第一财经日报》联合采访时,华生详细阐述了他对于当前股市的看法。

华生和缠师意见相同,

当市值大于GDP后,开始担忧……

刚刚过了2007年"五·一"节,华生突然从一个非常积极乐观的角色转为市场的看空者,并且一写就是两篇文章,题目也很惹眼,一篇叫《市场过热的信号》,另一篇就是《市值远超GDP的虚胖与警示》。

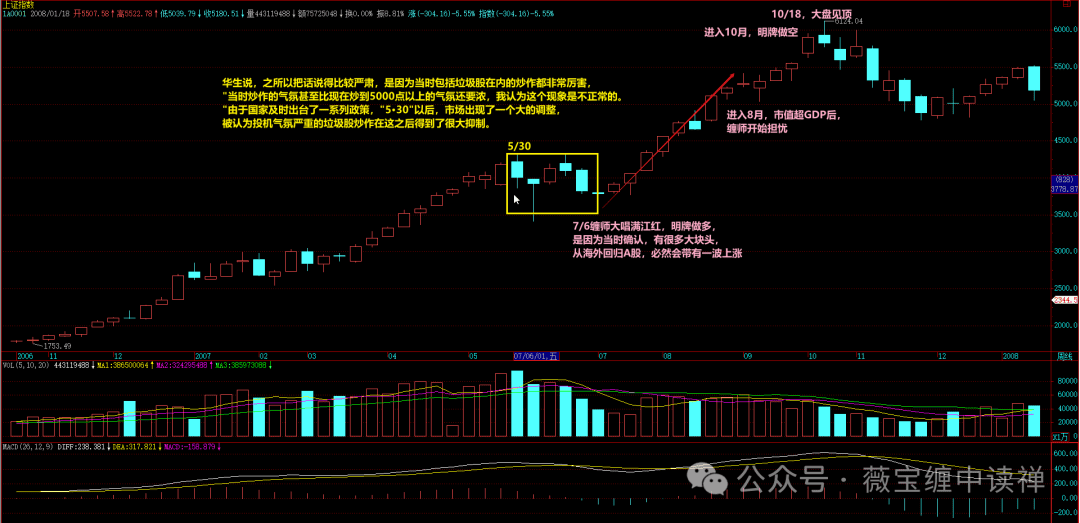

5月最高指数是4335,

也就是在当月,发生“530”……

(半夜提高印花税)……

在一般人看来,中国资产证券化的提升应该是一个好事。然而,华生现在却说市值"虚胖"了,这是不是危言耸听呢?"我从来也不知道市场的高点在什么地方,低点在什么地方。但是作为一个严肃的研究者,一个经济学家,他对市场运行的趋势、规律应该有自己的判断和分析。"华生说,之所以把话说得比较严肃,是因为当时包括垃圾股在内的炒作都非常厉害,"当时炒作的气氛甚至比现在炒到5000点以上的气氛还要浓,我认为这个现象是不正常的。"由于国家及时出台了一系列政策,"5·30"以后,市场出现了一个大的调整,被认为投机气氛严重的垃圾股炒作在这之后得到了很大抑制。

5/30,之所以提高印花税,

肯定有类似华生这样的专家意见……

"虽然很多垃圾股远远没有回到前期高点,但是应该说市值进一步扩张的势头没有停止,而且在加速。"华生说,"我的研究发现,中国证券市场的市值不是刚超过GDP,而是上市公司市值已经是GDP的150%了。""为什么呢?我们不能把在香港上市的一些内地企业,以及在纽约、新加坡、伦敦上市的企业,不能把它们忽略了。因为它们也是境内的公司,特别是随着它们的回归,这个市值自然就加进来了。它们没回归,也并不是不存在,仍然是我们境内的公司。"华生说。

7/6缠师大唱满江红,

其实也并非一味情怀……

以他的阶层,肯定拿到了确切消息,

知道中移动这样的大块头,

要回归A股,必然带来一波升值……

所以,才敢于做多……

按照全球的情况,一般发展中的国家,证券市场的市值是GDP的20%~30%,中等发达国家大概是在50%~60%,发达国家在90%~100%。"从微观的指标来说,目前我们股市的市盈率已经是世界第一了,我们经济增长是很快,但实际上经济增长快的并不只是我们啊。印度增长也很快,俄罗斯经济增长这几年也很快,但人家并没有这么高的市盈率。另外一个指标,市净率,我们也是世界第一。"华生说,这确实是值得警惕的。

根据问财回答,今年前三季度,

我国GDP近95万亿元……

截止目前,A股总市值97万亿,

略高于发达国家水平……

不过到年底,GDP应能赶上市值……

应大大增加流通市值

华生的文章经过媒体发表以后,产生了很大的影响,同时也引来了一些质疑的声音。第一主要是认为,拿中国的情况和当年的日本比,是否具有可比性。因为日本在泡沫期时,宏观经济增长已经很低了,而中国的经济增长还是很高。第二点就是中国的市场,因为供求结构的关系,所以市值有一定的失真性。比如说一些大蓝筹的市值是在大量股权都不流通的情况下,由于资金量的推动把市值炒高了。"对于第一点,实际上我们不光是和日本比,包括当时的韩国,都经历过这样的情况。"华生说,我们不希望重复这个历程,所以我们要提前预警。"对于第二个问题,我认为实际上是支持我的观点的。我说的是'虚胖','虚胖'的含义是什么?就是因为你只上市了这么一点,因此你的总市值是被夸大了,所以第二个观点和我的观点有相同的地方。只是角度不同,得出来的结论好像有差异。正因为我们上市的流通比例太少,造成了整个市值的虚估。虚估使得流通股股价太高。这样就会带来一系列的危害。"

第二个问题,就是缠师那篇博文——

《“港股直通车”难以背负的使命》谈及的……

"特别要说的,就是我们现在大盘蓝筹股上市的比例太低,这个对马上要搞的股指期货是非常危险的,你想,投资期货主要是跟大盘蓝筹股锁定,如果大盘蓝筹都是一个小盘,用一个几百亿的市值就能撬动一个几万亿的市值的话,这样的指数应该说在全世界是很少见的,几乎没有。它的危险很大。"华生特别提醒说。"引出来的政策结论是什么呢?为了去掉'虚胖',就应该大大增加流通市值。"华生说。

增加流通市值,不再奇货可居,

价格自然回归正常水平……

虽然在华生眼里,现在的股市已经出现一些不正常的'虚胖',但华生认为,并不看好政策一下子把股市打压下去,而是希望以更平缓的方式来进行。"在这点上我和看多派是有相同之处的。我们都高度重视资本市场对于国家,特别是对于我们这样一个正在崛起的大国的意义。所以,虽然最近我泼了很多冷水,但是我们的用心是希望有持续发展的资本市场。"华生说。

缠师也非常看重股市发展,

强调金融市场对大国崛起的意义……

"我们的目的绝对不是打击它。所以我说不希望政府用过于剧烈的行政或者经济手段去打压。那么,为什么政府还要发挥作用呢?我们这个市场政府本来就在扮演一个重要的角色,比如说供应多少,一个公司上市是2%还是20%,本来就是政府决定的。本来就不是一个市场行为,我们希望政府用一个更符合国际惯例的、更适合市场经济发展的、更少给市场带来冲击的办法。""比如,我觉得像大盘蓝筹股,让它们的上市比例高一些,最低也要像《证券法》规定的那样达到10%。有相当多的公共流通股对于刚才我们说的改善公司治理结构是很有作用的。"华生说。

现在基本都全流通了……

供需变化失衡

尽管支持市场已经过热的专家和观点越来越多,但包括政府出台的调控手段在内和各路专家的警示,仍然无法按捺住投资者的热情。华生认为主要是两方面的原因。一方面,政府今年出台的措施,除了印花税以外,其他都不是针对股市的。再就是从证券市场本身来讲,今年以来,由于需求形势的变化,牛市的赚钱效应,存款负利率,使得大量的资金涌入股市,需求发生了巨大的变化,但供给却没有发生多大变化。一段时期以来,每个月涌进市场的资金都有几千亿元,但股票供给所需资金只有几百亿元。"任何市场供不应求就是价格上涨,而我们现在证券市场价格上涨的状态从5月份以来,包括证券市场从业人员,大家都分析了,应该说资金过多,追逐有限的股票,在供给不增加或者增加非常有限的情况下,价格上升就很难避免。"华生说,"9月份开始,大盘股的供给开始增加,市场的供求关系马上就有变化,但供给增加有很大的波动性,预期也不明确。现在的问题是,其实大盘蓝筹股不必要上得多快、多急,而是应该成熟一家上一家。但只要上市,至少要有10%~20%的流通比例,使公众公司的名称名副其实。"

现在大蓝筹,都算公众公司了,

基本都是100%流通……

"为什么说上市的比例和质量比公司数量更重要呢?我们可以看一看A股和H股的差价。有人说市场不同就应该不一样。其实最主要的原因就是供求关系。H股的流通盘平均是A股的7倍左右。如果A股和H股上市流通量差不多,A股和H股就不会有多少差价。现在A股上市大公司的比例人为地压得很低,很多只有百分之二点多,迫使投资人只能高价入市购买。所谓'虚胖',就是人为地控制上市比例,造成股价虚高。"

和缠师博文观点一致……

"从今年四五月以来,我没有主动地推荐任何人进入这个市场,但我也不会随便地劝人离开。因为任何一个市场永远都有投资机会,即使在泡沫的时候,仍然还有优秀的股票。"华生说,我只能说现在的证券市场风险很大,每一个投资者要有自己承担风险的能力。

任何市场都有投资机会,

是赔是赚,还是看个人……

附:华生原文

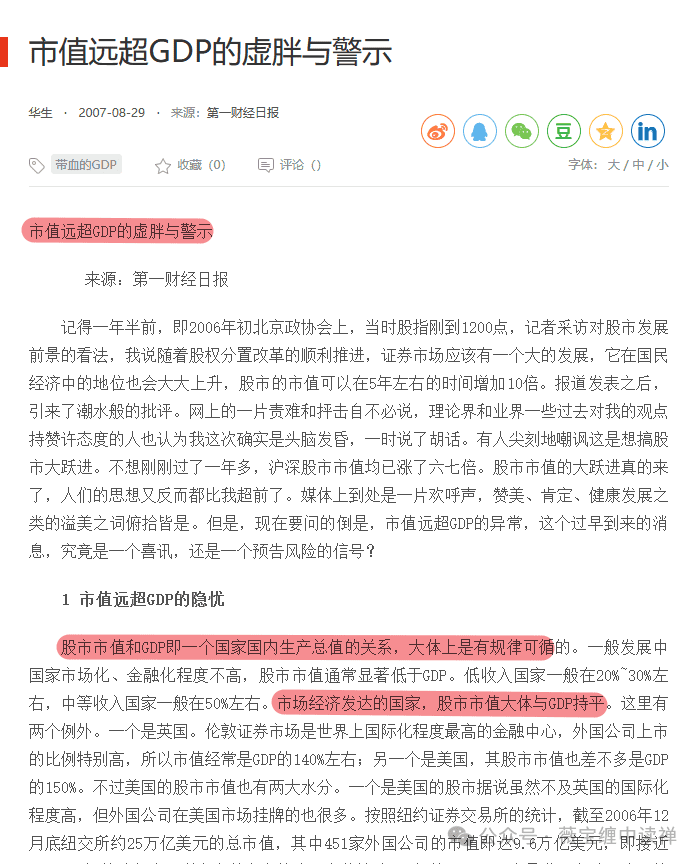

市值远超GDP的虚胖与警示

来源:第一财经日报

记得一年半前,即2006年初北京政协会上,当时股指刚到1200点,记者采访对股市发展前景的看法,我说随着股权分置改革的顺利推进,证券市场应该有一个大的发展,它在国民经济中的地位也会大大上升,股市的市值可以在5年左右的时间增加10倍。报道发表之后,引来了潮水般的批评。网上的一片责难和抨击自不必说,理论界和业界一些过去对我的观点持赞许态度的人也认为我这次确实是头脑发昏,一时说了胡话。有人尖刻地嘲讽这是想搞股市大跃进。不想刚刚过了一年多,沪深股市市值均已涨了六七倍。股市市值的大跃进真的来了,人们的思想又反而都比我超前了。媒体上到处是一片欢呼声,赞美、肯定、健康发展之类的溢美之词俯拾皆是。但是,现在要问的倒是,市值远超GDP的异常,这个过早到来的消息,究竟是一个喜讯,还是一个预告风险的信号?

1市值远超GDP的隐忧

股市市值和GDP即一个国家国内生产总值的关系,大体上是有规律可循的。一般发展中国家市场化、金融化程度不高,股市市值通常显著低于GDP。低收入国家一般在20%~30%左右,中等收入国家一般在50%左右。市场经济发达的国家,股市市值大体与GDP持平。这里有两个例外。一个是英国。伦敦证券市场是世界上国际化程度最高的金融中心,外国公司上市的比例特别高,所以市值经常是GDP的140%左右;另一个是美国,其股市市值也差不多是GDP的150%。不过美国的股市市值也有两大水分。一个是美国的股市据说虽然不及英国的国际化程度高,但外国公司在美国市场挂牌的也很多。按照纽约证券交易所的统计,截至2006年12月底纽交所约25万亿美元的总市值,其中451家外国公司的市值即达9.6万亿美元,即接近40%。另据统计仅中国所有在美上市的公司市值就达1万亿美元。另一个是世界上跨国公司的总部大多在美国,利润和股市市值表现在美国,实际的生产、经营和GDP体现并不在美国。这样,就是单单扣除外国公司的市值,美国本土企业的股市市值其实也就勉强能和GDP持平。

中国内地的情况正好是与美国相反的另一个特例,就是境内的沪深股市并不能代表中国公司上市的总市值。因为由于中国特殊的历史和体制的原因,我们有大量巨型和优质企业不在境内上市,而是到境外上市。截止到7月31日,仅在香港一地上市的中国内地公司市值,就超过了8万亿元人民币。因此,当沪深股市市值超过22万亿元人民币,即超过GDP时,实际上中国公司的市值即便在H股、红筹股回归之前,已经是GDP的150%左右,不用说与中低收入国家,就是与发达国家相比,也堪称实际上的世界之最。在依赖银行间接融资的大经济体中,只有日本曾经在1989年泡沫顶峰时股市市值达到GDP的150%,日本的一些大企业市值也如我们今天一样超过了世界上的顶级公司。但后来泡沫破裂,日本股市市值9年后跌到GDP的一半。现在,我们微观层次上的市盈率、市净率高居世界首位,而宏观层面上股市总市值与GDP之比也达到惊人的高位,这不能不引起我们的警觉。

2 不要把虚胖当作健康

那么,是不是中国企业的证券化程度特别高,远超世界发达国家,以至于股市市值也相应比较大呢?结论好像是相反的。仅以工业企业为例,工业上市公司的利润总额占全国规模以上工业企业总利润仅不到20%。上市的闸门如果开大一些,股市市值还要大增。况且我国与国外不同,已经上市的公司通常也不是整体上市,如果都实行集团整体上市,股市市值显然又要增一大块,这样,股市市值占GDP之比恐怕是200%,甚至300%都打不住的。

或者,是不是中国的经济增长快,可以支撑较大的股市市值呢?这似乎也得不到支持。因为世界上经济发展很快的国家也有不少,如所谓“金砖四国”中的其他三个国家,市盈率只不及我们的一半,总市值仍然显著低于GDP。其实这里的道理也很容易理解,经济增长越快,也就是GDP增长得快,因此市值增长并不影响它与GDP的相对比例。

再者,有人说,中国股市市值大是因为中国企业的盈利增长特别快。这一条在宏观上也很难成立。在任何经济中,单个企业或行业利润超常规增长并不奇怪,一个国家作为整体利润的增长则是有限度的,因为利润本身就是GDP的组成部分。企业利润超过GDP的过快增长,不是反映劳动

工薪的报酬增长受压,就是反映资源环境的补偿不足,或者反映在垄断条件下的消费者和客户利益受损,因而并不正常,也不可持续。今年上半年,享尽了天时、地利之便的中央国企的整体利润只增长了30%,上市公司利润所谓70%以上的超常增长,有相当大的部分来自投资收益和各种资本运作,这些是带有很大泡沫成分的,并不是市值增大的可靠依据。

但是,很多人不是说,股市市值超GDP,说明资本市场发展壮大,可以更好地发挥对国民经济的推动作用,这是很健康的趋势,有什么虚胖和忧虑可言呢?不错,资本市场的发展,可以减少国民经济对银行间接融资的依赖,从而降低和分散国家的金融风险。同时,风险和收益相对称的资本市场,可以满足投资人和融资人的多层次需求,使国民经济的增长更具动力和活力。但是,所有这些要发挥作用,都有一个前提,就是要大力发展直接融资而不是简单吹大股市市值。不妙的是,与美国直接融资与间接融资比例基本接近完全不同,我们的股市市值是大大超过GDP了,但我们直接融资的比例还低得可怜。即使以股市融资最大的今年前7个月为例,股市融资、再融资也不足2000亿元,而新增银行贷款已超过4万亿元,由于真正的公司债尚未起步,行政审批的企业债数量有限,直接融资只占间接融资微不足道的比例。以国民经济资金循环中这么小的融资份额支撑这么大的市值,怎么能说不是虚胖而是健康呢?

3 股市市值膨胀的原因

既然并没有经济或市场本身的原因支撑中国股市市值远超GDP的发展,那么,中国股市市值异常放大的真实原因究竟是什么呢?

从外部来说,是在外贸和国际收支双顺差情况下货币被动地过度投放,造成货币流动性严重过剩和通货膨胀的压力不断增大。掣肘于汇率政策,宏观经济中最重要的利率杠杆使用空间受限,实际利率为负数,造成资产价格上涨的巨大压力,房价和股价的暴升,在一定程度上既是这种宏观经济环境的产物,也反映了既有的宏观经济政策的窘境和难以维系。

从证券市场本身来说,则是由于供需极度不平衡的结果。供不应求推动价格上升是任何市场的普遍规律。5月末的证券交易印花税的上调,打击了市场过度投机的浓烈气氛,使得垃圾股、题材股的炒作明显退潮。但是,随着基金发行的不断扩大和保险公司等机构投资者创新品种的持续推出,对蓝筹股的需求持续上升,而相应的蓝筹股股票供应几乎没有什么增加,使得蓝筹股的供求失衡不但没有缓和,反而急剧发展。公众购买机构投资品种,机构只买蓝筹股,推高了蓝筹股股价,良好的投资业绩进一步吸引公众更多的资金涌入,形成了一种不断拔高的自我循环。这是一种非常危险的游戏。现在,机构投资已经占到A股流通市值的半壁江山,左右着大盘指数和市值的升降。但基金和资产管理公司的经理们迫于竞争压力,为了不被甩出同行队伍,只能抱团取暖,荣辱与共,做多蓝筹,由此造成的蓝筹泡沫,将来一旦破裂,势必对证券市场造成更大的危害。

在中国A股市场上,蓝筹泡沫的形成,具有特殊的便利和危险性,其一就是我们一再指出的,A股的所谓大盘蓝筹股,由于境内上市比例很低,远低于证券法规定的下限,一般只有总股本的2%~3%左右,往往只有几百亿的市值。但它撬动的往往是万亿以上的总市值,因此特别容易受到人为操纵和扭曲。其二,我们相当多所谓大盘蓝筹股,是享有垄断地位的企业,它们的利润在很大程度上或者依赖于国家的资源环境、税收政策,或者依赖于行政性的定价政策。以目前利润暴增的国内银行业为例,没有行政性的存贷款高利差政策,以利差为主要收入来源的大银行的利润,马上就会化为乌有。不难看到,这种利润增长并不具有可持续性。

应当指出,股市供求失衡、推动股价上涨并不是市场本身运行的结果,而是源于我们对企业融资和再融资从数量到价格的严格行政管制。本来在任何市场中,需求增加导致价格上扬,市场自然会用增加供给的办法平衡供求关系。但在供给数量和价格都被严格限定的情况下,市场和供求调节失效,只能坐视价格飙升。在A股市场上,这一点除了表现在蓝筹股的供求失衡,还集中表现在中小企业板上。大家知道,在信贷市场上,中小企业融资难是一个典型的普遍现象。但由于在资本市场上我们对中小企业上市又设置了较高的行政门槛,使得少数侥幸得以上市的企业变成了奇货可居,上市当日价格普遍上涨几倍。

这种情况要么反映了供求的极度不平衡导致中小企业股价被人为炒高,要么反映这些企业素质好潜力大,物有所值,那就是我们行政定价强制别人只能按几分之一的低价出售,二者必居其一,总之都反映了行政管制量、价导致供求失衡的恶果,这显然不是用更多的交易管制和行政干预所能解决的。

4 A股市场软着陆的途径

综上所述,我国上市公司市值超越GDP增长的急剧膨胀并不能得到基本面的支持,而是受到一些短期因素影响和行政干预形成的价格高地。即使是很多人反复论证的本币升值也不是本国股市暴涨的依据。近年来欧元、英镑、澳元等都对美元有比人民币大得多的升值,但并没有带来股市的特殊增长。而一些人反复援引的日本、中国台湾等国家和地区伴随本币升值的资产泡沫只是个别并不值得仿效的惨痛教训。我们今天的某些指标固然也许与他们的泡沫顶峰期的表现还有距离,但这显然不是如一些人所宣扬的那样就表示我们的泡沫还有较大的发展空间。因为如果说我们几年前仅仅持续了4年的熊市就让投资者觉得是难熬的漫漫长夜,我们显然不愿意像他们那样在经过了18年之后,仍然仰望当年的股市高峰,在熊市中煎熬。(日经指数在1989年12月创出38000多点之后,今天还在16000多点徘徊;中国台湾股市在1990年2月创出12000多点的高位后,今天已返回到8000多点)。

当然,尽管是由政策性因素和行政管制引致了股市泡沫,最好也不要用行政手段去戳破,以免造成市场的大起大落。不过,我们更不能把泡沫奉成神明,只准膜拜,任其坐大。最近,政府有关部门协同开通香港直通车,允许境内投资人购买香港交易所上市的证券品种,就是用市场化的办法疏解国际收支顺差和流动性过剩以及股市泡沫的一箭双雕之举。由于A股因为供求失衡的炒作还在亢奋之中,这个重要信息受到很多人的着意看淡和市场的一般冷遇。但不能否认的事实是,这个在资本市场上改革开放的重大举措,会对今后A股市场的健康发展和壮大产生重大的深远影响。同时,在目前A股市值膨胀并与港股存在成倍落差的情况下,实际上也发出了市场面临整体调整的先行信号。

对于已经熟悉了A股政策和市场环境的投机者来说,香港市场开始确实未必能提供更好的盈利机会。但是对于一个价值投资者来说,在一个市盈率、市净率都下降了一多半的市场上,在这样一块价值洼地上寻宝,肯定能够大大降低自己的投资风险。和一些人分析的相反,港股中的H股、红筹股和其他大量在境内投资的上市公司,由于其资产和收益以人民币形式体现,它们并没有汇率损失的真实风险。投资者在人民币升值上的损失,可以在每股盈利的汇率收益上得到补偿。

随着港股直通车的试行和拓宽,A股和H股乃至红筹等其他香港股票的估值与价格并轨是一个不可避免的过程。由于A股是一块圈在坡地上的湖泊,而港股是连通大海的河流,港股直通车会在境内投资人的入水口(如H股板块)激起一波波的浪花,有人甚至会有意提前抬高水位等待北水南调时别人接盘。但是,只要地球重力作用还存在,水往低处流的规律决定了A股归根结底要与H股乃至港股全面接轨,而抬高不了多少别人的水位,对此一定要有清醒的认识。

A股泡沫的逐渐消退从整体上来说并不是件坏事。它意味着我们的广大投资者第一次可以选择众多质优价廉的大盘蓝筹股,而在过去它并不对我们开放,境内投资人只能追逐为数有限的高价股票。港股直通车对我们想以小博大的权证投资者将是真正的福音,因为香港的权证品种数量繁多、价格公允,人们根本用不着在毫无内在价值的境内权证的刃口上舔血。A股虚胖的市值可能缩水,但它会使我们的身体更加结实,使证券市场的发展更健康和可持续。

B股一直是我国证券市场规范发展的一个尴尬所在。港股直通车的办法显然在以后条件成熟时,可以很容易地移植到B股市场上来。同时,在港股直通车中,也有一个值得加以改进的重要地方,就是应当首先或尽快把基金等机构投资人纳入进来。机构投资者价值投资的理念深,专业能力强,实力也较散户雄厚得多。它们尽快进入直通车,对打破机构只能在境内的高价蓝筹上抱团博傻,营造正确的投资理念,乃至在一个新的投资环境中熟悉情况,少交学费,都有积极意义。机构投资人进入港股直通车,再加上它们能利用QDII在香港以外的更广阔市场中配置资源的能力,能使我们在走进世界资本市场时,弯路更少,代价更低,资本市场的发展壮大及其在全球竞争力就更有保证。

(作者为燕京华侨大学校长)

备注

此为新号,请点“赞”或“在看”,

并标“星标”,以便及时收推送……

有问题或建议,请留言……