胡汉三又回来了?

发表时间:2007-12-26-21:06:01

分类:诗词曲赋

类型:博文

坐标:教你炒股票91(课后16)

正文

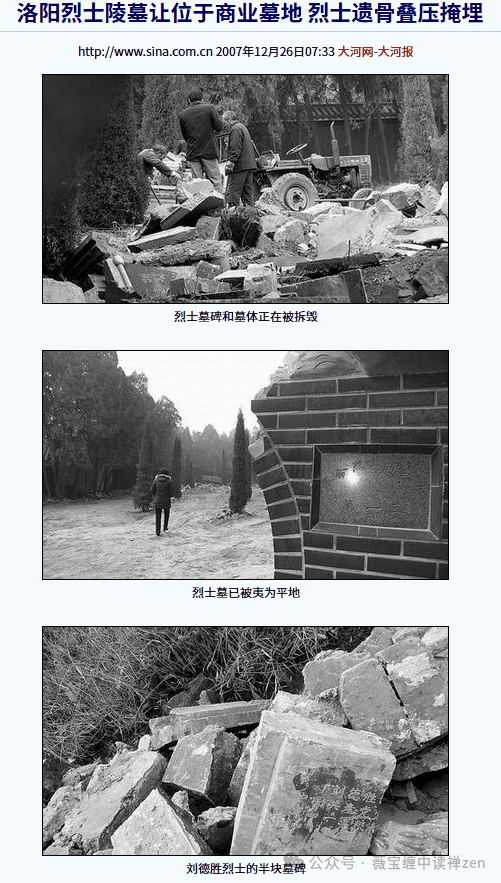

刚看到洛阳烈士陵墓让位商业墓地被夷为平地的新闻,什么都不想写,心里堵得慌。按道理,现在出什么新鲜事都不会觉得奇怪,你说现在什么事不敢整出来?但还是堵得慌。

缠师说的新闻如下:https://news.sina.com.cn/c/2007-12-26/073314603844.shtml

缠师骨子里很有些家国情怀,

否则,他不会去解《论语》……

本ID不想制造地域争论,但河南,姜子牙、老子、庄子、吴起、杜甫、韩愈、岳飞的故乡,特别还是戚继光的故乡,竟然在小日本来的时候,不少当地农民自发地起来帮助日本人,这样的历史事实意味着什么?

这段文字,想起《鬼子来了》……

问了deepseek,还算中肯:

一、原文的核心矛盾与潜在逻辑

作者通过列举河南历史上的众多杰出人物(姜子牙、老子、岳飞等),强调其“文化正统性”与“民族气节象征”,却与“部分农民帮助日军”形成强烈反差,试图引发对地域身份与民族忠诚的反思。

表面质疑“河南人为何在抗战中出现矛盾行为”,深层可能涉及三个议题:

历史情境的复杂性:极端环境下个体选择的多样性;

地域身份与民族认同的割裂:为何文化底蕴深厚的地域会出现“背叛”行为?

历史叙述的片面性:是否过度放大局部事件而忽略整体抗争?

二、历史背景的客观分析

1. 抗战时期河南的特殊处境

天灾与人祸叠加:

1942年河南大饥荒:国民政府救灾不力,导致数百万人死亡,民众对政权极度失望(白修德报道引发国际关注)。

“水旱蝗汤”四大灾害:

民间将国民党将领汤恩伯的横征暴敛与自然灾害并列,可见民怨之深。

日军的策略性利用:

日军在河南部分区域采取“怀柔政策”,发放粮食收买人心(如豫中会战期间),利用民生危机分化民众。

2. “帮助日军”现象的具体范畴

并非普遍行为:

绝大多数河南民众参与抗日(如豫西抗日根据地、皮定均支队),但确有少数饥民为求生被迫为日军搬运物资,或地方武装(如部分“皇协军”)为利益投敌。

需区分“主动合作”与“被动生存”:

许多所谓“帮助”实为刺刀下的被迫劳役,与主动汉奸行为性质不同。

三、历史事实的深层含义

1. 对“民族气节”神话的解构

人性的复杂性:

在生存危机中,道德选择可能让位于本能。学者戴维斯(Natalie Zemon Davis)在《档案中的虚构》指出,底层民众的“忠诚”常受现实利益驱动,而非抽象的民族主义。

政权失信导致合法性崩溃:

国民政府腐败与对河南的掠夺(如汤恩伯部队强征军粮),使部分民众产生“亡国与亡天下孰轻孰重”的绝望感(参考顾炎武思想)。

2. 地域文化符号的误用

名人籍贯的象征化陷阱:

将历史名人等同于地域永恒的精神标签,忽视个体行为与集体记忆的时空断裂。老子、岳飞的“气节”是文化建构的产物,不能直接投射到数百年后的普通农民身上。

警惕“集体罪责论”:

以地域为单位归咎责任,易滑向本质主义偏见(如战时日军宣传“中国人劣根性”),掩盖具体历史情境的分析。

四、对当下讨论的启示

历史教育的责任:

需完整呈现抗战的多元面相——既赞颂英雄(如彭雪枫、杨靖宇),也反思政权失败如何削弱民众认同,避免简化叙事为“忠奸对立”。

超越地域批判的思维:

类似现象非河南独有(如山东、河北均有伪军活动),其根源是战乱时代的社会崩溃,而非特定地域的“文化基因”。

警惕历史类比的风险:

将复杂历史简化为“某地人是否爱国”的争论,可能被利用为地域攻击工具,背离以史为鉴的初衷。

结语

这段文字揭示的核心问题,实为政权合法性危机下民众生存理性与民族大义的冲突。它提醒我们:

历史评判需回归具体情境,拒绝以道德主义苛责个体;

文化符号不能替代对社会结构的分析;

真正的爱国教育应直面历史的灰暗角落,而非制造单一化的英雄叙事。

自从满人以十万之众横扫中原之后,中国人的脊梁就断了。其实并不是哪个地域的问题,日本之祸、八国联军之灾、鸦片战争之恨,早在那吴三桂之流那里种下了。

是满人入关造成的吗?

蒙元也是外族啊……

再往前推,不还有靖康之耻?

再之前,还有割让的燕云十六州呢……

脊梁这事,咋说呢……

大唐顶背驰之后,就是漫长回调,

国人的精气神,在次级别下跌趋势中,

消耗严重……

元气聚拢,需要时间,

慢慢来吧……

在很多人看来,日本不过是另一拨满人。那些帮助日本人的河南人看来,老蒋炸花园口把他们坑苦了,而日本人的王师,是有着真正中华文化传统的王师,到现在,很多人还在谈论所谓日本人如何真正保留了中国的文化。这种逻辑推演下去,美国人来了,有人也要夹道欢迎,为什么?他们送来了能把人忽悠得高潮叠起的民主呀。其实,很多人早就等不及了,天天晚上对于月亮表达:美人,你在哪里啊?!

其实可以表扬具体外国人,

但不要吹捧外部国家……

凡事一旦往大了说,

忽悠成分就直线上升……

历史就是这么残酷,残酷的历史证明了,如果有类似的未来,这未来只会更加残酷。

思想没转变,行为怎么变?

相似条件一旦成立,

相似行为,就会发生,

这是铁律……

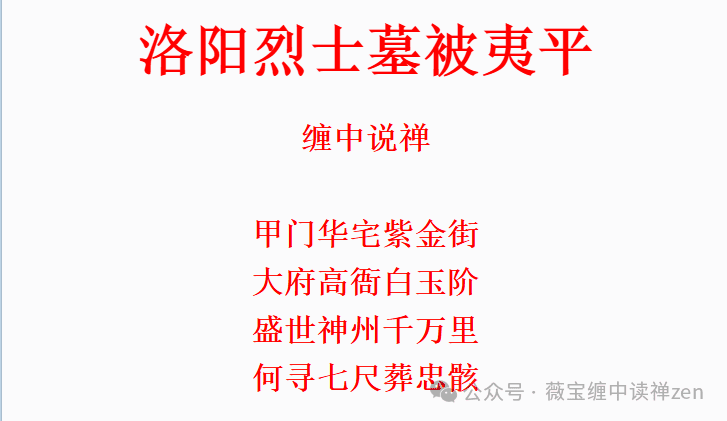

洛阳烈士墓被夷平

缠中说禅

甲门华宅紫金街

大府高衙白玉阶

盛世神州千万里

何寻七尺葬忠骸

请deepseek解读:

这首当代讽喻诗,以洛阳烈士墓被强拆事件为切入点,运用多重对比与历史互文手法,构建出极具张力的批判性诗学空间。以下逐句解析:

一、"甲门华宅紫金街"

首句采用"甲门"(豪门)与"紫金"(帝王之色)的复合意象,暗引《洛阳伽蓝记》中"甲第连云"的典故。北魏杨衒之记载洛阳贵族"高门华屋,连甍接栋",此处将历史奢华移植至当代房地产开发语境,紫禁城的朱紫之色被解构为资本权力的新图腾。双声叠韵的"甲门华宅"四字,形成音义共振的批判锋芒。

二、"大府高衙白玉阶"

"白玉阶"化用杜甫《秋兴八首》"蓬莱宫阙对南山"中的玉阶意象,原指大明宫肃穆气象,在此反转为权力机构的奢靡象征。考《唐六典》规定三品以上官员方可用白玉为阶,诗人以历史制度隐喻当代官僚体系的空间特权。对仗中"大府/高衙"与"甲门/华宅"形成权力场域的镜像结构,暗合福柯"空间即权力"的哲学命题。

三、"盛世神州千万里"

"盛世"二字直击《尚书·仲虺之诰》"垂裕后昆"的政治承诺,却与杜甫"万里悲秋常作客"的空间意识形成悖反。诗人挪用传统颂圣语汇构建反讽语境,在"千万里"的夸饰性空间表述中,暴露出历史记忆无处栖身的现代性困境。这种以盛言衰的手法,可溯源至《诗经·王风·黍离》的"彼黍离离"传统。

四、"何寻七尺葬忠骸"

"七尺"出自《周礼·考工记》"人长七尺",转义为烈士身躯的空间需求。尾句质问与《楚辞·国殇》"身既死兮神以灵"的祭奠传统形成断裂,将诗歌推向存在论层面的诘问:当现代化进程吞噬了记忆空间,民族精神何以安放?这种空间伦理的焦虑,恰与海德格尔"筑居·栖居"的哲学之思形成跨时空对话。

全诗通过历史意象的转码重组,构建起三重批判维度:空间殖民(房地产对记忆场所的侵占)、权力异化(官僚体系与资本合谋)、文化失忆(集体历史意识的消解)。在诗学策略上,既继承杜甫"朱门酒肉臭"的对比传统,又融入福柯"异托邦"理论的现代性思考,使四句二十八字成为解构"盛世"话语的锋利文本。

提示

根据微信最新推送规则,

请点“ 赞 ”或“ 在看 ”, 并标“ 星标 ”,

以便及时收到新内容通知……

不然,订阅首页很可能会看不到……

有问题或建议,请留言……

欢迎大力使用【缠论AI小助手】

腾讯元宝目前已接入deepseek满血版,

想必【小助手】能力,相比此前,

会有长足进步滴

成长中

- 私享群

- 云文全集

公益