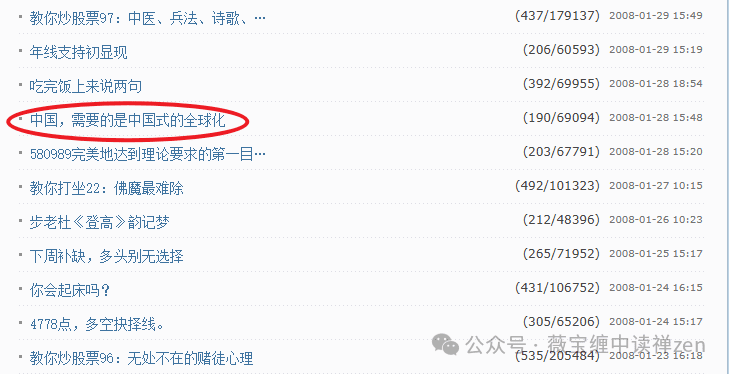

中国,需要的是中国式的全球化

发表时间:2008-01-28-15:48:56

分类:时政经济(缠中说禅经济学)

类型:博文

坐标:教你炒股票96(课后7)

备注

缠师这篇太高屋建瓴了,

根本不需要细读,拜读即可

文末附上DS解读……

正文

最近,美国次级债,使得那些一度被国内金融投资界当成偶像膜拜的美国大金融机构大丢其脸、大伤其气。金融投资领域,从来就没有偶像,风险对任何人都是公平的,曾经让你辉煌的可能就是让你最后葬身的陷阱,这一点,大概不会有任何中美的差别。

由此不禁想到,如果我们现在这些在糖水中泡大的券商、基金、金融机构,一旦面对如此局面,又有多少能幸免?市场经济,不是伊甸园,类似的事情,又有谁能担保永远不会出现?

现在,都喜欢一窝蜂地全球化、国际化,而我们真的有必要去全球化、国际化吗?肉,烂在自己的锅里,总比烂在别人的锅里强。那些全球化、国际化背后,从来少不了的是国家间的利益分配。而更重要的是,全球化、国际化,从来都有一个主导国家的问题,现在,不用讳言,一直以来的全球化,都是美国所主导的。而我们现在所谓的全球化潮流,说白了,就是美式引导的一种全球经济游戏,一切规则都被别人所主导,这种游戏,我们真有那么必要死皮赖脸地去参加?

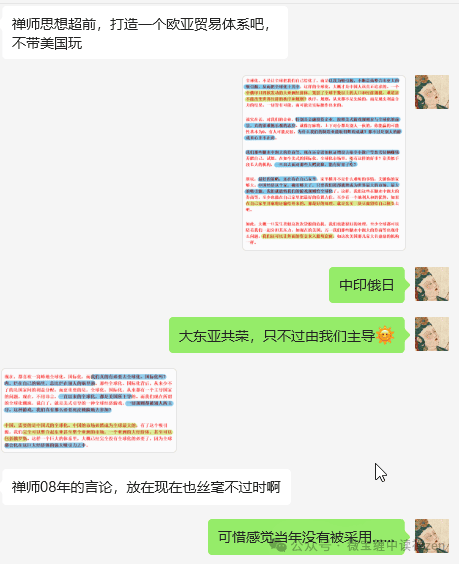

中国,需要的是中国式的全球化。中国的市场必然成为全球最大的,有了这个吸引源,我们完全可以整合起东亚甚至整个亚洲的市场,一个亚洲的大经济体,甚至可以包括俄罗斯。这样一个巨大的体系里,大概已经完全没有全球化的必要了,因为全球都会化在这巨大经济体的强大吸引力之中。

全球化,不是让全球把我们自己给化了,而是以我为吸引源,不断震荡整合出更大的吸引源,从而把全球化于其中,这样的全球化,大概才是中国人该真正追求的。一个中俄印日四核发动的大亚洲经济体,笼括了全球半数以上的人口和经济规模,难道还不能改变世界经济的秩序和规则?秩序、规则,从来都不是先验的,而是现实利益合力的结果。一切皆有可能,而可能是实际操作出来的。

说实在话,对我们的企业,特别是金融投资企业,按照美式游戏规则参与全球化的前景,真的很难抱乐观的态度。就像打麻将,上下对台都是别人一伙的,你能赢的可能性基本为0。有人可能反驳,为什么我们的制造业能取得辉煌成就?那不过是别人的游戏重心并不在此。

我们那些糖水中泡大的券商等,现在还靠诸如权证增设去抢夺小散户等恶劣伎俩赚钱养肥自己,试想,在如今美式的国际化、全球化市场里,能有这样的好事?靠类似手段长大的机构,一旦出去面对那些大鳄虎狼,能有好果子吃?

所以,最好的策略,还在待在自己家里,家里横并不是什么难听的事情,关键你的家够大。中国经济这个家,确实够大了,只要我们按部就班成为世界最大的市场、最大的吸引源,我们就能将我们的游戏规则给全球化了。这样,我们这些在糖水中泡大的券商等,至少也能在自己家里把最好的位置占住,至少有一个地利人和的优势,如果在自己家里开麻将还输给外来的,那最好的处理,就是先买一块豆腐留给自己撞头去吧。

如此,大概一旦发生类似这次次贷般的危机,我们也能很好的处理,至少全球都可以陪着我们一起分担其压力,如现在的美国;万一我们那些糖水中泡大的券商等出现什么问题,我们还可以让外面的资金来入股填窟窿,如这次美国那几家大名鼎鼎的机构一样。

所以,解决问题,最关键还是让我们的金融市场成为全球老大,把我们的经济规模搞成全球老大,这样,肉无论怎样烂,都烂在我们自己的锅里,那时候,又有什么可值得担心的呢?

这世界,没有谁比谁更聪明,特别在最高端的市场游戏中。关键是规则的制订以及在哪里开牌桌的问题,同样功力的人,输赢其实都在这规则与地利人和之上。我们的战略,不能把自己先假设为超人,别人都是傻子。

我们现在最大的优势,就是中国经济起飞的“势”,这“势”,是国运、也是经济发展规律所必然呈现的,这是谁都夺不去的。得此“势”,则平凡之辈也可一飞冲天,我们只需要借此“势”而成就我们的全球经济战略,而最大的失败,就是把此“势”给自我扼杀了。

我们生在这样的时代,是幸运的,因为我们刚好处在中国经济爆炸性的主升浪中,这里,只需要顺势而为,并不需要超人,因为任何的超人,不过顺其“势”而成就之而已。能顺其“势”而成就之,让全球化成为中国式的,这大概就是我们最该干的事情了。

附:DS解读

基于2008年文本的逐层解读与历史验证

1. 对美国次贷危机的反思:国内金融机构的脆弱性

原文观点:

美国次贷危机暴露了金融偶像的破灭,警示中国金融机构若依赖美国规则参与全球化,可能面临类似风险。

历史验证:

2008年后,中国金融机构(如银行)因资本管制和审慎监管,未深度涉足次贷产品,躲过直接冲击。但2015年股市异常波动、2020年包商银行破产等事件,显示国内金融体系仍存在内源性风险。

国内券商、基金在资本市场开放中逐步国际化(如沪港通、QDII),但境外业务占比有限,依赖国内市场盈利的模式未根本改变,与作者担忧的“糖水泡大”现象部分吻合。

2. 对美式全球化的批判:规则主导权之争

原文观点:

美国主导的全球化是利益分配游戏,中国应避免被动参与,转而构建以自身为中心的“中国式全球化”。

历史验证:

规则博弈:中国在WTO框架下长期受制于西方规则(如市场经济地位争议),但通过亚投行(AIIB)、一带一路倡议(BRI)等机制,逐步搭建自主规则平台。截至2023年,AIIB成员达106个,BRI覆盖全球75%国家,体现规则影响力提升。

区域整合:RCEP(2020年签署)整合东亚-澳洲市场,与作者设想的“亚洲大经济体”方向一致,但未纳入俄罗斯、印度,地缘经济整合仍面临挑战。

3. 经济规模与市场吸引力战略

原文观点:

中国应依托全球最大市场的潜力,吸引全球资源,将自身规则“全球化”。

历史验证:

市场规模:中国2010年成为世界第二大经济体,2023年GDP达美国65%,消费市场潜力吸引外资持续流入(如特斯拉上海超级工厂、巴斯夫湛江项目)。

规则输出:数字人民币试点、绿色金融标准、“东数西算”工程等尝试输出技术规则,但美元霸权、SWIFT系统仍主导全球金融基础设施,规则主导权尚未质变。

4. 国内金融机构的竞争力与风险

原文观点:

依赖政策红利(如权证增设)的国内机构,难以应对外部竞争。

历史验证:

竞争表现:中资券商海外收入占比不足10%(高盛为35%),境外投行市场份额低于5%。但在港股通、债券通等跨境通道中,逐步积累经验。

风险案例:海航集团、安邦保险的激进海外扩张,因监管收紧失败,印证作者对“糖水机构”国际化的风险预警。

5. 战略路径的可行性评估

原文洞见:

提出“以我为主”的全球化路径,超前于政策实践(一带一路2013年才提出)。强调经济规模与市场吸引力为规则制定基础,与当前“国内大循环”战略逻辑一致。

历史局限:

低估中国深度参与美式全球化的收益(如入世后的出口红利)。未预见科技革命(移动支付、新能源)对规则重构的作用,如中国在5G、光伏领域的标准话语权。

结论:预言与现实的交错

作者在2008年敏锐捕捉到规则主导权与内源性风险两大核心矛盾:

规则层面:中国通过机制创新(亚投行)与区域合作(RCEP),部分实现“中国式全球化”,但美元体系与技术标准仍受制于人。

风险层面:国内金融机构通过混业经营、扩大开放提升竞争力,但房地产债务、地方隐性负债等内部风险,取代次贷成为主要威胁。

最终,文本的价值在于警示中国在崛起过程中,需平衡自主规则构建与风险防控,这一命题在2023年中美科技脱钩、产业链重构背景下,更具现实意义。

提示

根据微信最新推送规则,

请点“ 赞 ”或“ 在看 ”, 并标“ 星标 ”,

以便及时收到新内容通知……

不然,订阅首页很可能会看不到……

有问题或建议,请留言……

欢迎大力使用【缠论AI小助手】

腾讯元宝已接入deepseek满血版,

【小助手】能力,相比此前,

更有进步,可多多使用

共成长

- 私享群

公益